【知らないとマズい!?】法律にもかかわる食品ラベルデザインで気をつけたいこと

「食品や飲料品のラベルデザインを依頼されたけど、ややこしい決まりがありそう…」とお悩みの方はいませんか?

そんな方のお悩みを解決するために、この記事では

『知らないとマズい!?食品ラベルのデザインで気をつけたいこと』を解説していきたいと思います!

- 食品ラベルの表示義務について

- 商品サイズを測定するべき理由

- JANコードの取得方法と推奨サイズ

以上の3点を本文ではより詳しく解説していきますので、気になる方はぜひ最後までご覧くださいね!

食品ラベルの表示義務

まず最初に気を付けるべきなのは、「食品ラベルの表示義務」を守ることです。

実は食品のラベルには細かいルールが定められており、中には表示義務があるものもあります。これでも一部ですが、項目を一覧にてご紹介します。

| 名称 | 原材料名 | 内容量 | 栄養成分 |

| 添加物 | 遺伝子組み換え | 賞味、消費期限 | 保存方法 |

| アレルギー | 原産地名 | 製造者名等 | その他 |

このように食品ラベルには表示が義務付けられている項目が多数あります。

また、栄養成分の表示も義務化されています。

| 熱量 | たんぱく質 | 脂質 |

| 炭水化物 | ナトリウム | その他 |

以上の5項目は表示が必須とされていますので、こちらもお気をつけ下さい。

ナトリウムについては「食塩相当量」で表示することとされています。

もし表示が間違っていたり、欠けていたりすると大変なことになってしまいますので、注意して作成していきましょう!

商品サイズの測定

次に気をつけるべきなのは商品サイズを測定した際にやるべき事です。

商品サイズを測るのは当たり前だろうとお思いの方も多いとは思いますが、それには様々な理由が存在します。

ラベルを作る際の目安になるということも理由の一つですが

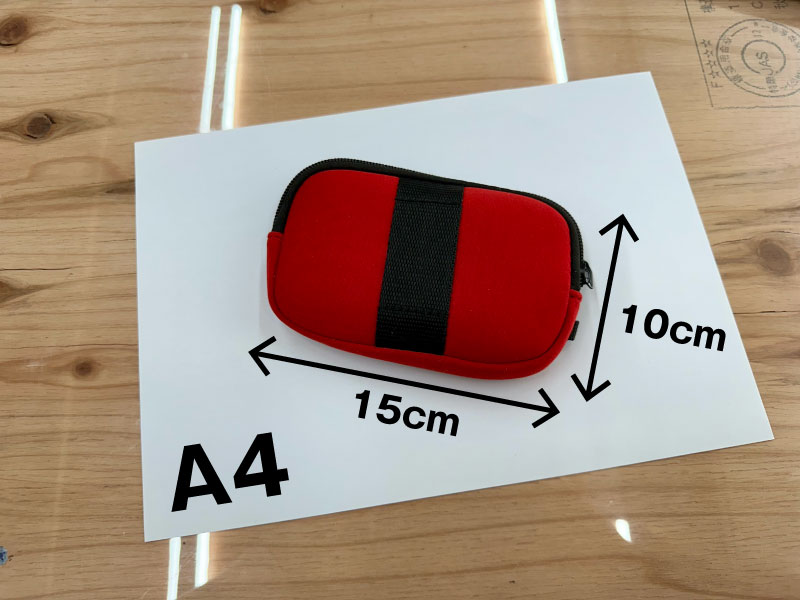

基本的に食品表示のフォントサイズは8ポイント以上と定められていることが大きな理由です。

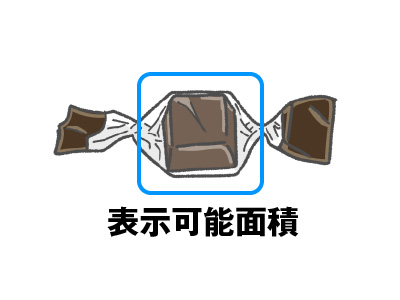

ですが例外があり、「容器又は包装の表示可能面積がおおむね150㎠以下」の場合は5.5ポイント以上となります。

A4サイズのコピー用紙と比較した表面積が150㎠のポーチ

表示可能面積とは…容器又は包装の表面積から、表示が不可能な部分を差し引いた面積のこと

包装によっては表示可能面積がここまで小さいことも…!

以上のことから商品の表示可能面積を把握しておくことで、食品表示のフォントサイズ等をあらかじめ決めておくことができるようになるということなんですね!

JANコードの取得方法と表示サイズ

JANコードは基本的に商品ラベルをつくる時に必要になりますが、取得する方法について知っているという人はあまり多くないのではないでしょうか?

- GS1事業者コードの申請をする

- 登録申請料を支払う

- GS1事業者コードを取得する

- 任意の商品コードを設定する

- バーコードを生成サイトなどで作成する

JANコードには有効期限が設定されているので、更新をする場合は更新作業が必要になります。

そしてJANコードを取得できたら、次にサイズについて考える必要があります。

| 縦の高さ | 横の長さ |

|---|---|

| 22.86mm | 37.29mm |

基本サイズの80~200%まで縮小、拡大が可能なようです。

ですが、それでもラベルのサイズによっては大きさが合わないことも少なくありません。

そういった場合、日本でのみ使用する場合には「トランケーション」という、コードの高さを削ることが推奨されています。

| 100% | 80% |

|---|---|

| 11mm | 9mm |

※海外に輸出する場合は「トランケーション」は行わないで下さい。

ここまで小さく出来るとラベルをデザインしやすいですよね!

つまりラベルのサイズに合わせて最適な大きさを考えることが良いラベルデザインを作ることに繋がるというわけなんです!

まとめ

今回は「食品ラベルのデザインで気をつけたいこと」をご紹介しました。

簡潔にまとめると

- 食品ラベルの表示義務には細心の注意を払いましょう

- 商品サイズを測定してラベルサイズやフォントサイズ等をあらかじめ決めておこう

- JANコードの取得方法とサイズについて知っておきましょう

以上の3つに気をつけてからデザインすることをオススメします。

あなたにしかつくれないデザインがきっとありますので、ぜひ色々なことを試してみてください!

まだまだデザインで大切なことは沢山あると思いますので、私もドンドン学んでここで共有していきたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました!

他にも参考になる記事がございますので、ぜひご覧になっていってくださいね!